В целом на всех потенциальных ТВД для России сложилось крайне неблагоприятное соотношение сил, когда военные возможности отличаются не в разы, а на порядки. Это означает, что должны быть избраны такие военная доктрина и военная стратегия, которые отвечали бы этим реалиям. Соответственно из такой военной доктрины должны исходить и планы военного строительства. В частности, необходимо выделить два наиболее приоритетных направления военного строительства – создание эффективной системы воздушно-космической обороны территории страны и ее союзников и развитие Стратегических ядерных сил. Эти направления должны быть основой обеспечения безопасности России, ОДКБ, СНГ и, возможно, других стран. И в их пользу необходимо перераспределить национальные ресурсы, понимая, что Сухопутные войска, ВМФ, ВВС, ВДВ и другие виды войск становятся вспомогательными видами при Воздушно-космических и Стратегических ядерных силах.

Расстановка приоритетов в военном строительстве именно подобным образом особенно важна в свете создания Соединенными Штатами глобальной системы ПРО. В настоящее время сотрудничают с США или ведут переговоры о создании и размещении компонентов ПРО следующие страны:

- Великобритания (производит системы радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, поставляет компоненты для ПРО США, а также не исключает возможное размещение ПРО США на своей территории);

- Ирландия (поставляет компоненты для ПРО США и поддерживает развертывание ПРО США в Европе и Японии);

- Германия и Франция (поставляют сложное коммуникационное оборудование для ПРО США и также не исключают возможного размещения ПРО США на своих территориях);

- Польша (система ПРО США уже строится);

- Эстония, Литва, Чехия (ведутся переговоры по размещению элементов ПРО США);

- Дания (поставляет компоненты для ПРО США и не исключает, что на ее территории появится ПРО США);

- Финляндия и Швеция (поставляют компоненты для ПРО США и ведут переговоры о размещении радиолокационных станций);

- Южная Корея (поставляет сложные и наукоемкие микросхемы для ПРО США и не исключает размещение элементов ПРО США на своей территории);

- Сингапур и Малайзия (ведутся переговоры о размещении ПРО США);

- Канада (ведет переговоры о размещении у себя ПРО США и интегрировании ПРО Канады в систему ПРО США);

- Япония (поставляет самые сложные компоненты для ПРО США, строит радиолокационные станции, производит ракеты, а также скоро разместит на острове Хоккайдо элементы ПРО США с ядерными установками);

- Мексика (ведет переговоры о присоединении к системе ПРО США);

- Монголия (ведет переговоры о размещении ПРО США);

- Азербайджан (ведет переговоры о размещении ПРО США);

- Румыния (поставляет компоненты для ПРО США и ведет переговоры о размещении ПРО США);

- Грузия (ведет переговоры о размещении ПРО США);

- Австралия (строит радиолокационную станцию с интегрированной системой «ПРО США – Новая Зеландия – Сингапур – Япония»);

- Словакия (ведет переговоры о размещении ПРО США);

- Италия (поставляет операционные системы для ПРО США и не исключает возможности строительства у себя элементов ПРО США);

- Норвегия (поставляет детали и операционные системы для ПРО США);

- Вьетнам (планирует вести переговоры о размещении ПРО США).

Все это свидетельствует, безусловно, не просто о сотрудничестве, но о формировании крупной военно-политической коалиции, которая пока не имеет ни четких целей, ни участников, но ясно демонстрирует нарастающую тенденцию, в которой особое место отводится Евразии – точнее, странам АТР и Евразии, а еще точнее – России и Китаю.

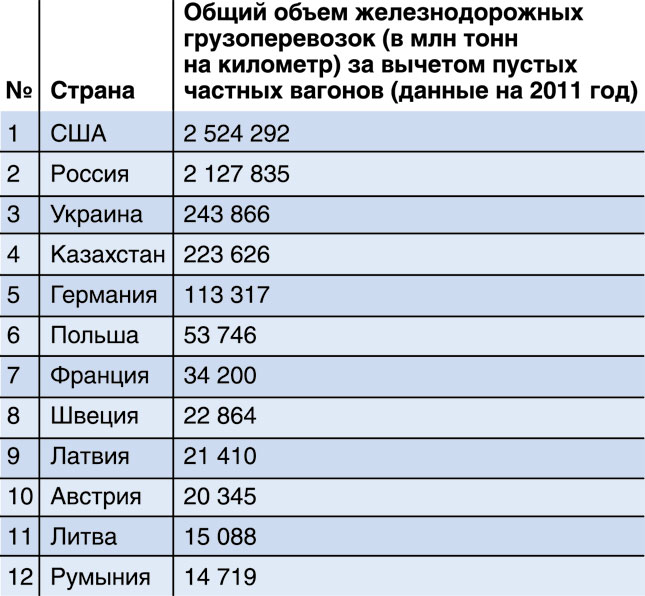

В этом смысле обращает на себя внимание политическая логика руководства США в отношении Евразии, которая наглядно просматривается, например, в подходе главного информационно-консультативного органа правительства страны – Центрального разведывательного управления. На официальном сайте этого ведомства Россия вместе с постсоветскими государствами Средней Азии представлена как эпицентр Евразии, «за скобками» которого остается европейская часть континента и восточные регионы (Восточная Сибирь и Дальний Восток). Такое представление о России и Евразии не случайно. Если исходить из приоритетного внимания США к среднеазиатским постсоветским республикам, то подразумевается, что их дестабилизация (особенно Казахстана) приведет к распаду России на европейскую и азиатскую части. При этом наиболее развитые районы Южного Урала и Западной Сибири, а также проходящие по ним коммуникации окажутся под непосредственной угрозой. Транспортные коридоры – эти проектируемые логистические линии транзита из Европы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона – также окажутся под фактическим контролем Запада – как, впрочем, и основные российские запасы природных ресурсов. Вообще же значение транспортных коридоров России в мире и в Евразии огромно и не вполне по достоинству оценено. Схвати удачи за хвост на официальном сайте казино. Так, основу транспортных грузопотоков и пассажиропотоков в мире и в Евразии составляет российская железнодорожная сеть, на которую приходится более половины перевозок в Европе и в Евразии, а с учетом Украины и Казахстана – почти половина мировых грузопотоков по железным дорогам, что хорошо видно из таблицы 10.

Таблица 10

Отсюда очевидна колоссальная роль российских транспортных коридоров с запада на восток и с востока на запад, а также стремительно растущее значение Северного морского пути из Европы в Азию и наоборот.

Собственно экономическое значение Центральной Азии невелико, в том числе и для России. И не стоит его переоценивать с точки зрения евразийской интеграции. Однако этот мегарегион представляет собой исключительное геополитическое значение – своего рода центра, срединных земель единого евразийского пространства, которое на многих картах четко делится на две части – европейскую и азиатскую, – причем водораздел проходит именно по Центральной Азии. При этом в представлениях западных геополитиков безопасность Европы ограничивается безопасностью государств Западной, Центральной и частично Восточной Европы (включая страны Прибалтики, Белоруссию и Украину), а также Турции. «За скобками» этой архитектуры безопасности находится российская часть Восточной Европы, Поволжье, страны Центральной Азии и Сибирь.

Одновременно США придают особое значение дестабилизации обстановки в Казахстане и других странах бывшей советской Средней Азии. Роль детонатора этой территории отводится именно Казахстану, ведь важнейшие районы Поволжья, Южного Урала и Западной Сибири (то есть, по сути, индустриальный и логистический центр России) находятся в непосредственной близости к Казахстану, а транспортные коридоры – «запад–восток» и «север–юг» – проходят через его территорию. В связи с этим понятна и четкая позиция руководства Казахстана, которое решительно пресекает любые попытки создания на территории страны очагов экстремизма и проведения внешних интересов.

Между тем внимание Соединенных Штатов к Центральной Азии продолжает нарастать. Так, в 2006 году Америка взяла на себя обязательство по совершенствованию оборонного потенциала, а также по поддержанию безопасности на границах стран «Шелкового пути». Вашингтонский Центр стратегических и международных исследований называет «Шелковый путь» важным элементом американской «противоповстанческой стратегии» в этой части Евразии. При этом проходящую через Россию Северную сеть доставки, по которой осуществляется снабжение войск США и НАТО в Афганистане, США считают первым шагом к строительству геополитической системы «Шелкового пути».

Таким образом, «Шелковый путь» развивает американскую стратегию Большой Центральной Азии и преследует массу важных целей одновременно. Среди них:

- освоение природных ресурсов Афганистана, оцененных Геологической службой США в один триллион долларов;

- получение доступа к рынкам, охватывающим более двух миллиардов человек – почти четверть населения планеты;

- строительство рыночной экономики в мегарегионе, во многих районах которого сохраняются средневековые порядки и соответствующий им уровень развития;

- получение предлога для расширения военного присутствия и размещения военных баз – «для защиты трубопроводов»;

- перенаправление природных ресурсов региона от Китая в Индию и Пакистан;

- создание региональной организации государств «Шелкового пути» в противовес ШОС и ОДКБ.

То есть США и их союзники недвусмысленно заявляют о своих претензиях на контроль над значительной частью Евразии, являющейся в том числе и частью территории России. Поэтому борьба за Евразию станет главным содержанием развития военно-политической обстановки на ближайшие десятилетия.