Изгнание «духа горя»

Михаил Остроменский

Источник: альманах «Развитие и экономика», №17, сентябрь 2017, стр. 6

Михаил Остроменский – политический философ, публицист, руководитель регионального отделения межрегиональной общественной организации «Вече», член всероссийской политической партии «Партия Дела»

Образ идет дальше, чем мысль.

Юрий Мамлеев

I

Справедливость, свобода, братство – это такие концепты, которые не имеют оснований в повседневности.

Михаил Немцев

В cередине лета 2017 года г. Новосибирск посетил поэт, философ, магистр гендерных исследований (sic!) Михаил Юрьевич Немцев с лекцией «Два понятия “народа”, или Как нам жить с нашими мертвыми?» Мероприятие анонсировалось как развернутый комментарий к выступлению поэта, философа и богослова Ольги Александровны Седаковой в Миланском культурном центре под названием: «Работа горя. О живых и непогребенных. Работа памяти против работы жизни: проклятие мертвых и социум живых». В обоих выступлениях в значительной степени использовались идеи Александра Марковича Эткинда, изложенные им в книге «Кривое зеркало: память о непогребеннных», – книге, активно дискутируемой и интенсивно раскручиваемой.

Наши персонажи представляют собой разные стороны одного направления мысли, часто несхожие внешне, но союзные в своих основах и целях. Основы – неприятие СССР и неприятие русских. Цель следует из основы – изжитие всех остатков советского, а значит, и русского. Почему русского? Но революция и СССР были естественными следствиями предшествовавшей истории России и русских как государствообразующего этноса. Стали ее значительным этапом. Ни вычеркнуть, ни забыть его невозможно. С таким же успехом можно выбросить Петра I за то, что он «угробил» пропасть народу, разорвал связь мизинных людей и элиты, сделав их чужими друг другу, упразднил патриаршество. Да в общем, и всех Романовых, поскольку начиная с Петра их политика упорно вела к 1917 году. Вот Екатерина II произвела секуляризацию монастырских земель и, по сути, завершила огосударствление церкви. С той поры последняя влачила жалкое существование, растеряв и авторитет, и влияние, и значение. Значение независимого важнейшего общественного института – вспомним противостояние митрополита Филиппа московского царю Иоанну Васильевичу. Авторитет – в обществе и у правительства: тут высочайшим примером служит святой Сергий Радонежский. Влияние – на широкие народные массы, в особенности на правящую группу и доминирующий класс, какое имели патриархи Гермоген и Никон.

Так вот, возвращаясь к началу, оба выступления – и Седаковой, и Немцева – далеки от научности или следов объективности, несмотря на регалии авторов и видимую их потребность в представлении своей точки зрения как естественной, как следуемой из простых рассуждений и традиционных взглядов на жизнь. Оба суть идеологически и политически нагруженные. Но оба и симптоматичные. Они позволяют нам порассуждать и выявить некоторые особенности психологических и идейных оснований феномена антирусской российской интеллигенции. Например, того, что вновь и вновь в этой среде всплывает известная идея о наличии в России двух народов.

Вспомним слова Григория Шалвовича Чхартишвили (Бориса Акунина): «В России живут бок о бок два отдельных, нисколько не похожих народа, и народы эти с давних пор люто враждуют между собой. <…> Есть Мы, и есть Они. <…> Друг друга представители двух наций распознают с первого взгляда и в ту же секунду испытывают приступ острой неприязни». Или вот Андрей Викторович Малыгин глаголет: «Страна действительно разделилась на две части. С одной стороны – поганые совки. Поставь такого в любом месте земного шара в любую толпу, сразу узнаешь: совок. Не затеряется. С другой стороны: люди с чувством собственного достоинства и со следами интеллекта на лице. Цивилизованные люди».

Причем в исследуемом нами здесь случае имеется в виду уже не просто эмоциональное горение, эмоциональное отражение, «горячая» метафора, а попытка пофилософствовать, попытка эксплицитно ввести «два понятия народа».

О многом говорит и удивительная, фантасмагорическая круговерть «интеллектуальной» и «творческой» массовки вокруг дела Кирилла Семеновича Серебренникова. Ничего подобного не было даже после ареста министра экономического развития РФ Алексей Валентиновича Улюкаева. Ну, высказались Алексей Леонидович Кудрин и Анатолий Борисович Чубайс – и всё затихло. Ни тебе петиций, ни тебе коллективных актов взятия на поруки… А здесь – бесконечные письма, массовые акции, задержания и аресты. Отчего это?

Мне могут возразить: мол, и сам ты идеологически не безгрешен, а берешься судить, раскапывать и классифицировать, становясь в позу «естествоиспытателя». На такие возражения отвечаю всегда одинаково. Да, имею свои политические предпочтения, но всё же основания моей деятельности находятся не в этом, а в моей христианской вере и в стихийной философии. Первое дает мне возможность отойти от излишней политизированности, ибо «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18:36), и потому нет необходимости в суете по поводу сегодняшнего политического устройства государства, поелику это никак не помогает спасению души. Христианин, конечно, участвует в политике как гражданин, но он, пользуясь «привилегией» вечной жизни, способен максимально абстрагироваться от политической злобы дня. В принципе – должен это делать. А второе основание, философствование, не позволяет останавливать свои рассуждения, сообразуясь с каким-либо заранее заданным критерием – например, политическим, – а понуждает идти вглубь до конца. По крайней мере, насколько осилят сей путь мой разум и моя воля. Вот и попробуем.

II

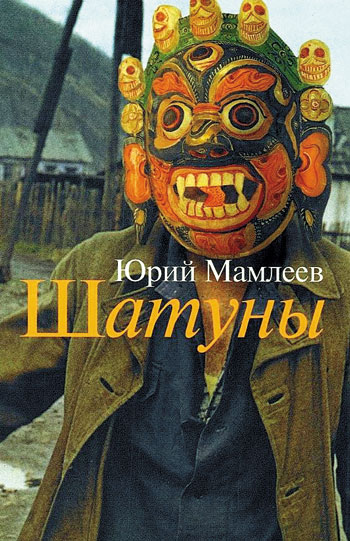

В духе он целовал внутренности своего живота и застывал.

Юрий Мамлеев «Шатуны»

Итак, о духе горя, мертвецах и антирусской российской интеллигенции.

Не буду сосредотачиваться на «малых» неточностях, «незначительных» преувеличениях и обычном передергивании, характерных для практически всех политически ангажированных творений. Таковых «преувеличений» не избежала и уважаемая Ольга Александровна Седакова. Но мы остановимся лишь на одном – характерном для рассматриваемой категории лиц.

Г-жа Седакова восклицает: «…власть в результате ее (революции октября 1917 года. – М.О.) оказалась захвачена некоторой силой, поставившей в России жесточайший эксперимент – воспитание нового человека». Трудно понять тот эпатаж, который вызвала в душе Ольги Александровны идея «воспитания нового человека». Возможно, это будет новостью для кандидата филологических наук, почетного доктора богословия Европейского гуманитарного университета (Минск), старшего научного сотрудника Института истории и теории мировой культуры Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, но каждое крупное и что-то собой представляющее социальное течение ставит основной своей задачей именно «воспитание нового человека»! Да-да, Ольга Александровна, это именно так!

Увы, всегда имеющийся в наличии «человеческий материал» социализировался в эпоху «до того». Он обладает «старыми» идеологическими установками, порою не согласными с требуемыми для усвоения новых идей. Он неспособен «модернизироваться», ему необходимо «многим вещам научиться». Следовательно, чтобы получить широкое распространение и надежно укорениться в обществе, любому социальному течению необходимо «воспитать нового человека». Своего человека. Такова была задача христианства, которая стоит пред ним по сию пору и будет стоять до Второго Пришествия. Такую задачу поставили перед собой протестанты начиная с Лютера. Такова задача буддизма. В этом цель «закона Моисеева». Эта архиважная задача коммунистов.

Да и разве не помнит Ольга Александровна, сама человек православный, верующий, слова Спасителя: «Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут; но вино молодое надобно вливать в мехи новые» (Мк. 2:22)? То есть необходимо сперва мехи новые создать, человека нового, а уж потом…

Антирусская российская интеллигенция бьется над преодолением инерции масс, упрямо полагающих Иосифа Виссарионовича Сталина не палачом и кровавым изувером, но лучшим правителем России. Теперь и Ивана Васильевича Грозного начинает «народец» почитать. Лепными и самыми сытыми годами считают эпоху застоя в СССР, а никак не либеральнейшие 90-е…

Но не сошли с сего проторенного исторического пути и г-жа Седакова со товарищи. Они по сию пору бьются, например, над преодолением инерции масс, упрямо полагающих Иосифа Виссарионовича Сталина не палачом и кровавым изувером, но лучшим правителем России. Теперь и Ивана Васильевича Грозного начинает «народец» почитать. Лепными и самыми сытыми годами считают эпоху застоя в СССР, а никак не либеральнейшие 90-е…

Что делать? Настоящее российское общество не отвечает высоким требованиям антирусской российской интеллигенции. Потому она уверена, что ему, обществу, необходимо проделать «работу горя», которая, в частности, «состоит в завершении обряда памяти, в назывании убитых (в эпоху Сталина. – М.О.) по именам, в воздании им долга сочувствия и почтения. В ясном различении происходящего». Так Ольга Александровна описывает акцию общества «Мемориал», называемую «Возвращение имен». Далее ее мысль развивается: «И поскольку почти все согласились предать убитых забвению, в этом участии в их поминовении есть акт покаяния. Зачитывая и слушая имена погибших, мы пытаемся искупить нашу общую вину». Следом идет речь о катарсисе, перерождении и прочем.

Иначе говоря, предлагается над большей частью граждан РФ, прибегая к образности Ольги Александровны, поставить «жесточайший эксперимент – воспитание нового человека»! Ибо материал не тот, и думает не так, и смотрит на себя и на историю страны не как положено.

Чем сей эксперимент «насилия» над обществом, особенно при полностью развернутой пресловутой программе десталинизации, кардинально отличен в рассматриваемом здесь ракурсе от эксперимента советского? Оное объективно понять не представляется возможным. Там хотели воспитать человека – строителя нового коммунистического общества, Homo soveticus, здесь желают его избыть и учредить Homo antisoveticus.

Либерально – а точнее, антирусски – мыслящие активные авторы предлагают определенную практику по изменению мировоззрения огромного числа лиц, выделенных специальным термином «русский» (если ругательно, то совок, если эстетски, то Homo soveticus).

А коли так, то Ольга Александровна хотя и отнекивается, делает удивленные глаза, но таки предполагает «воспитание нового человека» из совка. А такая задача говорит об обязательном наличии некоторой идеологии. Без идеологии здесь никак нельзя. Ведь она, идеология, по меткому замечанию философа-неомарскиста Александра Тарасова, – «опрокинутое в практику мировоззрение». И ежели вы меняете массе мировоззрение, то должны иметь оное у себя.

Следовательно, вслед за г-жой Седковой и нам позволительно спросить уже относительно не советской, а исповедуемой ею с ее присными идеологии: чего, собственно, требовала эта идеология от человека? От чего он должен был отказаться и что приобрести, чтобы стать тем «новым человеком», которого она собиралась создать? В чем заключалась лояльность или нелояльность каждого отдельного гражданина? Кого идеология объявляла своим врагом?

Понятно, что в рамках публицистической статьи невозможно сколько-нибудь исчерпывающе ответить на все вопросы, так хорошо сформулированные Ольгой Александровной, но прояснить ряд принципиальных и очень важных моментов пропагандируемой ею и ее единомышленниками идеологии, надеюсь, удастся.

III

«Самое главное, это – одичание», – проговорил Падов в засохшее ухо инвалида.

Юрий Мамлеев «Шатуны»

Рассматриваемые нами выступления г-жи Седаковой и г-на Немцева, как и вообще весь пласт мыслей современной антирусской российской интеллигенции, в одном измерении есть чисто политические, даже пропагандистские творения, а в другом – истерическая попытка авторов выбраться из внутреннего страха и ужаса. Нельзя сказать – горя, ибо горе есть переживание личной невосполнимой потери. Не может быть горе вообще, абстрактное, горе вне горюющей личности. Здесь нет ни того ни другого. Здесь явно проступают страх и ужас, наведенные бессилием и невозможность жить с «душевной мутью и растерянностью», жить здесь и сейчас, в «этой» стране, с «этим» народом. Недаром большая часть «благодетелей» бегут из России. Но и там, за границей, не находят они покоя, терзаемые поселенными в их душах «бесами-шатунами». Но об этих – позже.

Центральная идея посланий, подобных выступлению г-жи Седаковой и книге Эткинда, состоит в обращении нашего внимания как на нечто ненормальное, аномальное, из ряда вон выходящее – «на попытку <…> общего “уничтожения реальности”, задуманного и практикуемого властью». Везде и всегда эти антирусские интеллигенты под властью понимают власть именно в России и почти безотносительно к историческому времени – будь то Владимир Креститель, Петр I, Сталин или Путин. Сие смешение «стилей» и времен говорит о том, что конкретные представители власти не имеют отношения к выдвигаемым претензиям. Они – лишь олицетворение, наглядный пример, символ. А вопросы обращены к русским, к системе смыслов русского народа, воспроизводимых оным уже не одну тысячу лет. Здесь же и корень их неприятия властей – поскольку те не в силах ничего сделать с русскими. Если власть из раза в раз поддается опять массе, значит, и власть плоха.

Так, например, «уничтожение реальности» в СССР происходило как «замалчивание смерти миллионов (в первую очередь, убитых в лагерях и тюрьмах “врагов народа”, но не только: по другим причинам скрывалась и смерть солдат на войне, и число погибших в блокаду и от разнообразных катастроф, damnatio memoriae, запрет на всякое упоминание об умерших, невозможность узнать дату их смерти, найти могилы, совершить обряд прощания)… Принудительное молчание о “своих умерших”, в котором люди жили десятилетиями, распространилось, кажется, и на само обсуждение этой реальности».

Что же, присутствие и значение смерти в политике – действительно интересная и важная тема. Но, к сожалению, несмотря на опыт Ольги Александровны в данном вопросе, она таки попала в ловушку, самой себе расставленную. Она писала не научный или литературный опус, а политический пропагандистский текст и как поэт оказалась увлечена материалом – он, захлестнув Ольгу Александровну, увлек лодку ее поэтической души по политическим порогам и стремнинам к «океану смерти». В результате г-жа Седакова объединила два абсолютно разных, по сути, вопроса, а именно: проблему уничтожения памяти о политических противниках (тот же римский damnatio memoriae) и вопрос об объеме и форме пребывания смерти, неизбывно присутствующей в общественно-политическом сознании.

По первому вопросу, если мы хотим понять явление, а не выйти с транспарантом и потешить самолюбие, было бы крайне интересно сравнить с научной, но не пропагандисткой целью, например, практику «умолчания» в СССР 1930-х годов, на которой концентрируется обычно «либерально» и антирусски мыслящая российская интеллигенция, с современной практикой «войны с памятниками» советским солдатам и с борьбой с советской символикой при одновременной героизации националистических и нацистских формирований, что сейчас происходит в Прибалтике, на Украине и в ряде стран Восточной Европы, например, в Польше. Здесь же можно рассмотреть и эволюцию памяти о Гражданской войне в США – демонтаж памятников южанам. Очевидно, что как на практику damnatio memoriae можно сослаться на постоянное в последнее время смешение в один тип правления гитлеровской Германии и Советского Союза 1930-х годов с неявным переносом этого смешения и на поздний СССР. Но это – абсолютно разные режимы, несмотря на наличие отдельных сходных элементов. Скорее больше сходства у режимов Пилсудского в Польше и Гитлера в Германии, чем у последнего со сталинским СССР. Ярким примером подобной практики является исключение польским правительством РФ из стран, участвующих в обновлении музея концлагеря «Собибор».

Со вниманием изучая проблему изменения исторической памяти под влиянием политики, можно провести интересные и важные параллели, позволяющие глубже осмыслить как само понятие социального, так и понятие политического как извод социального, особенно в приложении к современной эпохе глобализации.

По второму вопросу полезно осмыслить явное кардинальное отличие в отношении к смерти и к памяти о ней в СССР и в мифическом мире, где будет происходить предлагаемый г-жой Седаковой и теми, кто разделяет ее позицию, процесс «воспитания нового человека» – Homo antisoveticus.

И здесь мы уже попытаемся углубиться в идеологию, обосновывающую данную трансформацию.

Что касается СССР, то там можно выделить три особые категории умерших.

Первая категория – умершие «за правое дело народа». Они оставались «живы» (вспомним: «Ленин живее всех живых»), а не умирали, как обычные люди, уходя навсегда. Они, присутствуя в памяти народа, наставляли его и направляли его. Повсюду воздвигались памятники, мемориальные кладбища, устанавливались мемориальные доски, учреждались праздники. Главным критерием полагалось требование, чтобы умершие «всю свою жизнь посветили делу освобождения трудового человека». Но поскольку эти умершие были «живы», то не было нужды ни в настоящем горе, ни в «работе горя». Она здесь просто была неуместной. Потому их не отпевали – им пели гимны. Допускалась лишь тихая скорбь и уверенность, что их смерть обязывает народ больше трудиться, быть стойким и твердым на своем пути.

Вспомним в связи с этим наставление после смерти Моисея Иисусу Навину со стороны Бога перед началом возложенной на него миссии – вести народ Израиля на завоевание Земли Обетованной: «…будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих» (Нв. 1:7). Уместна и аналогия с христианскими святыми. Они для нас умерли в теле, но к ним мы обращаемся с молитвами как к живым, с верою, что они слышат нас и могут быть нашими заступниками от бесов и ходатаями пред Христом. А поскольку они живы, то и в память святым служится не панихида, а молебен.

Вспомним в связи с этим наставление после смерти Моисея Иисусу Навину со стороны Бога перед началом возложенной на него миссии – вести народ Израиля на завоевание Земли Обетованной: «…будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих» (Нв. 1:7). Уместна и аналогия с христианскими святыми. Они для нас умерли в теле, но к ним мы обращаемся с молитвами как к живым, с верою, что они слышат нас и могут быть нашими заступниками от бесов и ходатаями пред Христом. А поскольку они живы, то и в память святым служится не панихида, а молебен.

В современной России эта культура поминовения и культура «присутствия» умерших за «правое дело» в памяти живых как наставников вылилась в ежегодную акцию «Бессмертный полк». Ее массовость и естественность подтверждает всё сказанное выше.

Вторая категория умерших – «враги народа». Эти умирали совсем и навсегда. Им не было места ни среди «живых», что погибли за «народное счастье», ни среди обычных мертвых. Ведь «враги народа» хотели лишить народ счастливой жизни. Потому странно было бы чтить память Колчака, Деникина, Власова, Троцкого и т. д. К этой же категории были отнесены и кулаки, и жертвы так называемых чисток. Сию категорию поминали не напрямую, а лишь опосредованно, через память об умерших «за правое дело», к гибели которых они были причастны.

Так и у христиан на иконах изображаются порой мучители святых, но лишь в контексте их участия в судьбах святых как орудия промысла Божия. Да и разве принято у христиан отпевать и даже просто нормально погребать на обычном кладбище тех умерших, что преднамеренно, явно и открыто отвергали Бога?

Наконец, была третья категория – погибшие, например, в результате обычных катастроф, как пассивные жертвы, хотя и массовые. Они не вписывались в идеологему строящегося коммунистического общества, в котором смерти в традиционном понимании вообще нет места. И потому им не отводилось самостоятельного места в публичном пространстве. Все они оставались лишь в личном пространстве родных и близких.

Кратко отношение в СССР к смерти можно сформулировать так: умершие за коммунизм оставались «живы» в памяти народа, враги умирали навсегда, те же, кто трагически погиб, но не мог быть отнесен к первым двум категориям, ничем не отличались от обычных рядовых умерших естественной спокойной смертью. Их поминовение оставалось частным, семейным делом. Всё сказанное относится к публичному отправлению ритуалов, связанных со смертью. При частном поминовения своих умерших родных ситуация была намного проще.

Выходила вполне себе устойчивая и логичная картина различной посмертной судьбы людей в зависимости от их земной жизни – ничем не хуже христианской, мусульманской или иудейской.

Данная конструкция отношения к мертвым в СССР, подтвержденная опытом не только советским, но и мировым, показывает, что отнюдь не всех мертвых и не всегда хоронят и отпевают. И нет в этом «трагедии» и «катастрофы», которую пытаются нам представить Эткинд и исповедующие его символ веры. Но согласимся на время с доводами Ольги Александровны: мол, имеются «миллионы непогребенных», «неотпетых», «неуспокоенных», а «общество, разорвавшее связь со своими умершими, не погребающее их, не совершающее по ним траур, не хранящее их память, – уже не человеческое общество»; «умершие, которым не оказаны погребальные почести <…> остаются “не до конца умершими”, они не “уходят” из мира живых, превращаясь в жутких и мстительных призраков».

Ситуация, с этой точки зрения, требует немедленного исправления, хотя сам очевидно языческий текст для верующего православного христианина более чем странен.

Исправить… Но что же современные антисоветские интеллигенты предлагают взамен столь неудовлетворяющей их советской «культуры смерти», покаянного XX съезда КПСС и официальной реабилитации «репрессированных», произведенной в 1960-х и особенно в 1990-х годах? Было бы полбеды, коли они намеревались бы просто поменять местами, условно говоря, «жертв» и «плачей». Забыть «палачей» и поминать теперь «жертв». Если бы!

В чем, например, смысл акции «Мемориала» под названием «Последний адрес»? Читаем на соответствующем сайте: «Результатом такой инициативы должна стать установка многих тысяч персональных мемориальных знаков единого образца на фасадах домов, адреса которых стали последними прижизненными адресами жертв этих репрессий».

Хм… Действо сие не просто дань памяти последнему адресу жительства человека в этом мире. Г-жа Седакова как культуролог и этнолог, думаю, подтвердит, что если на дома обычных граждан прикрепляется табличка с именами умерших по форме очень близкая к той, что размещается на могильной плите, и не с целью памяти – «здесь жил и работал имярек», – а с целью указать, что этот мертвый имярек, здесь живший, не отпет и не нашел себе приюта в другом мире – мире смерти, – то такой дом превращается в место жительства мертвых.

Процитируем для христианки Седаковой слова Евангелия от Матфея: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого» (Мф. 12:43–45).

И вот по результатам «магического» действия, осуществляемого «Мемориалом», все «репрессированные», которых, по его данным, более 2,5 млн человек, не то чтобы станут «живы» в памяти, как были «живы» вожди коммунизма, нет – их приглашают на действительное «жительство» в дома живых. Не в память, а в дома! Это не этическая «работа горя», а метафизическое изменение реальности.

Отныне нет отдельного места, где покоятся мертвые, и отдельного, где находятся живые, как это было везде всю историю человечества. «Мемориал» предлагает разрушить стену, отделяющую жизнь от смерти, осушить Лету, построить мост через «великую пропасть» (Лк. 16:26). Мир мертвых и мир живых теперь ничто не разделяет. Теперь город живых и город мертвых стал одним городом. И живые тут, заметим, не на первенствующем месте, ибо их дома помечены как дома мертвых. По сути, живые на подселении у мертвых.

Но эти устроители «нового человека» не только размещают «репрессированных» мертвых в одних домах с живыми, но и не желают отпустить в другой мир и «палачей». Именно на это направлена в том числе и так называемая программа десталинизации, ранее рассмотренная на заседании рабочей группы Совета по исторической памяти, переданная президенту РФ на встрече 1 февраля 2011 года в Екатеринбурге и по сию пору не отвергнутая. Эти должны быть все названы и сохранены в памяти.

Но и здесь не конец. Наши «герои» не собираются останавливать счет мертвецов «репрессированными» сталинским режимом. Недавно г-н Немцев к непогребенным отнес и более 1700 мирных жителей, якобы погибших (по данным «независимых источников») от атак ВКС РФ в Сирии. Заметим, что не десятки тысяч убитых в Ливии, не миллион погибших в Ираке и не тысячи уничтоженных в Сирии действиями ВВС коалиции. Именно жертвы, приписываемые РФ, оказались неназванными поименно, неотпетыми и непохороненными. Именно над ними народ России должен «проделать работу горя», чтобы «спать спокойно».

В результате у живых предполагается отнять дома, отнять память, отнять собственное мнение, отнять будущее… Последнее вообще не предполагается. Конструируется мир вечно длящегося прошлого. И выходит, что уже и места живым среди мертвых совсем не остается. Но ситуация, оказывается, еще сложнее.

IV

А одна книга, внимательно прочитанная, одна соната, внимательно прослушанная, – достаточный камертон для оценки остального.

Ольга Седакова

Теперь, наконец, мы в силах вытащить «внутренности» идеологии, что фундирует на отдельно взятой территории РФ «воспитание нового человека», того самого Homo antisoveticus. Подчеркну, что буду говорить о «внутренностях» этой идеологии, а не излагать ее суть.

Обращение Ольги Александровны Седаковой, в своем выступлении в Милане к роману Юрия Витальевича Мамлеева «Шатуны» симптоматично до невероятности. По-моему, она не осознавала, насколько оказалась точна в этом. Настоящий поэт.

Впрочем, поэтическая душа Ольги Александровны и тут ввергала ее разум в ошибку. Ошибку аналогичную той, что допускают многие, относя, например, антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» или Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» к описанию коммунистического будущего, тогда как это романы-предупреждения, указывающие на вероятные тенденции развития самого Запада. Сегодня это уже совершенно явственно видно. Так и с мамлеевскими «Шатунами» у Ольги Александровны вышло.

«Шатуны» как таковые есть порождение мышления параноидального, зацикленного на сверхценной идее, не разделяемой большей частью общества, которому по этой причине оно, мышление, противостоит, которое оно презирает и, вообще говоря, боится и ненавидит

«Шатуны» как таковые есть порождение мышления параноидального, зацикленного на сверхценной идее, не разделяемой большей частью общества, которому по этой причине оно, мышление, противостоит, которое оно презирает и, вообще говоря, боится и ненавидит

«Шатуны» – это не роман о «неизжитой, загнанной внутрь травме» в смысле «согласия на молчание и забвение убитых» сталинизмом со стороны мизинных советских людей, как думается Ольге Александровне и многим, союзным с ее образом мысли. В романе описаны не «мороки и уродливые “сложности” того мира». «Того» – в смысле советского. Отнюдь нет. По словам самого Мамлеева, герои «Шатунов» возникли у него и легли на бумагу в глубоком подполье, то есть максимально вне социума. Они не порождение масс, они творение индивидуумов, в лучшем случае узкой группы людей, противопоставляющих себя обществу, преднамеренно отделивших себя от него. «Шатуны» есть результат деятельности одинокого мышления, заблудившегося в самом себе. Недаром, чтобы писать этот роман, Мамлеву необходимо было входить в особое психическое состояние. Он разработал даже специальную методику входа и выхода из него. Запомним – и выхода! «Шатуны» как таковые есть порождение мышления параноидального, зацикленного на сверхценной идее, не разделяемой большей частью общества, которому по этой причине оно, мышление, противостоит, которое оно презирает и, вообще говоря, боится и ненавидит.

Литературные герои Юрия Витальевича Мамлеева – в каком-то смысле антиподы литературных героев Василия Макаровича Шукшина. И те и другие странны, неординарны, необычны и одиноки. Но они из разного теста. У них разная суть. Шукшинские «чудаки» таковы, поскольку они захвачены идеей общего счастья, в них полно жизни. Все их поступки и вся их необычность именно от избытка жизни и предвкушения общего счастья. Счастья, которым они жаждут поделиться со всеми. Мамлеевские «экспонаты», напротив, боятся жизни, они вне ее, она их пугает, они ей чужды. Им покойней рядом со смертью или хотя бы с нежизнью.

Но продолжим. Мамлеев, отвечая в своем позднем интервью на давнее замечание одного из западных литературных критиков, что тот не хотел бы жить в мире «шатунов», впрямую говорит: «И я ли придумал все ужасы России 90-х годов?» То есть он не к миру «тоталитарного» СССР апеллирует, не в нем находит яркие примеры сознания, порождающего «шатунов», а во времени построения в России «дивного нового мира», «капитализма» и «демократии». Мира, о котором столько говорили и так мечтали диссиденты и который с некоторой корректировкой желают учинить в «этой стране» г-жа Седакова и такие, как она. Именно из этого «дивного нового мира» «Мемориала», мира десталинизированного будущего идут к нам «шатуны», пытаясь заменить собою солнечную реальность партикулярного бытия.

Из сказанного следует, что неправ г-н Эткинд, когда в своей книге подробно, с огромным количеством примеров очень вольно и своеобразно интерпретируемых и оцениваемых им художественных произведений пишет о том, что память о репрессиях, которую «форматировало» Сверх-Я советской цензуры, проступала в кривых, страшных, жутких образах творчества музыкантов, художников, ученых и т. д. Она здесь якобы пыталась найти себе выход наружу.

Мы даже не будем останавливаться на крайне сомнительном, с научной точки зрения, почти прямом принесении Эткиндом методов, интерпретации и выводов фрейдовского психоанализа, созданного и апробированного при исследовании психики отдельной патологической личности, на психологию не только масс, но и на психологию, если так можно выразиться, системной, исторически длительной, самовоспроизводящейся, устойчивой общности – народа. Одно это должно дать веские основания настороженно относиться к выводам и рекомендациям Эткинда. Настороженно и с огромным сомнением.

Например, Эткинд видит отличие ГУЛАГа от нацистских лагерей смерти в том, что не «логика производства» определяла в нем действия властей, а главной была «логика пытки», логика установления «мучимой жизни» для заключенных. Иными словами, проведя анализ по своему методу, г-н Эткинд установил, что нацисты при учреждении лагерей смерти в первую очередь преследовали экономические цели – получение дешевой рабочей силы! Более нелепого вывода и более далекого от того, что нам известно о нацистских лагерях, сделать, кажется, невозможно. К слову, сам Эткинд тут же, опровергая сам себя, пишет, что многих «зэков», уже «доходяг», «освобождали до истечения срока (лагерного. – М.О.), чтобы они не портили лагерной статистики».

Собственно, большая часть текстов и предложений антирусской российской интеллигенции полна подобных оксюморонов и несуразностей, проистекающих из прямого перенесения личных переживаний на массы, приписывания своих страхов всему социуму, который их якобы имеет, но не замечает, а они замечают, но уже почти не имеют. Так, г-н Немцев абсурдно утверждает, что память нынешних поколений о ГУЛАГе есть «чаще всего незнание о том, что происходило “там”». Память есть незнание… То есть масса ничего не знает, и потому она ненормальная, нецивилизованная, другая.

Отсюда логично проистекает, что вся деятельность рассматриваемой нами антирусской российской интеллигенции направлена на «пробуждение» памяти, на «просветление», на «просвещение» народных масс. В нашем контексте – на освобождение «шатунов» от оков «сна».

Но Эткинд совершенно напрасно истратил литры чернил и стал соучастником уничтожения гектаров леса, из которого сделали бумагу, пошедшую на издание его книги. Не может быть никакой «работы горя», если нет самого горя. Ведь даже по мнению самих либеральных «прогрессоров», масса ничего не знает.

У русского народа нет горя по поводу эксцессов 20–30-х годов прошлого века. Сомнительна вообще концепция горя как одного из вариантов эмоционального состояния большого коллектива, тем более этноса. Даже у такого опытного в данном вопросе народа, как евреи, и то можно обнаружить только печальную надежду, но никак не горе. Они не торопятся проделать, по совету г-на Эткинда, «работу горя» над Храмом, отпев и похоронив его.

«Шатуны» и все эти столь пугающие антирусскую российскую интеллигенцию образы родились именно в головах «якобинцев»-шестидесятников, не нашедших поддержки своей революционной страсти ни у народа, ни у власти. Эти «комиссары в пыльных шлемах» оказались абсолютно чуждыми мещанской обыденности масс и острожной косности чиновников эпохи «застоя». Потому их энергия революционных преобразований, сверхценные идеи построения небывалого общества вылились или вовне – в эмиграцию, – или внутрь – в абсентеизм, в любовное пестование своих идей и мечтаний, которые постепенно переродились в параноидальные формы. Неприятие обществом и властями их якобинского революционного максимализма, не нашедшего себе применения в реальной деятельности, и породило феномен «шатунов».

«Шатуны» чужды реальности. Она их враг. Они не приемлют ее. Они хотят по возможности ее, реальность, уничтожить, чтобы создать свою «реальность смерти», в которой только и могут «комфортно» – точнее, без постоянной боли, притупив оную, – жить. Для этого «шатуны» и испытывают окружающую реальность на прочность.

Но «шатунам» непросто, даже невозможно выйти из подполья мышления, чтобы явиться на свет Божий. Свет реальности для них невыносим, следовательно, надо сперва его погасить. Как? Разорвав связь мышления с реальностью. Тогда мышление, погруженное в сумрак сознания, начинает питаться только образами, произведенными самим собой, – как мамлеевский «шатун»-самоед Петя, питавшийся лишь выращенными на своем теле грибками, лишаями и прыщами, или как «шатун» Извицкий, в беспредельной любви к самому себе замкнувший весь мир на себя и выбросивший из него всё, что не есть он сам… (Вспомним третьего кадавра из повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу».) Такое замкнутое на себя сознание, не имея опору в объективном бытии, само порождает «шатунов».

Действительные способы разрыва неважны, главное – разорвать связь. Например, постоянно и всюду определять современно российское общество не иначе, как «посткатастрофическое», как «посттравматическое», как «посттоталитарное», просто «тоталитарное», «опосредованное советским террором», «нецивилизованное», «отсталое» и т. п.

А коли обыденная реальность для «шатуна» невыносима, то и те, кто растворен в оной, сиречь «народные массы», мизинные люди, также невыносимы. Они невыносимы уже потому, что не могут быть представлены без «быта». И потому в фантазиях Ольги Александровны и мыслящих ее штампами сегодняшний мир должен быть уничтожен, ибо он «прокажен». Поражен неизлечимо.

А ведь и правда – как можно жить спокойно и счастливо, заботясь о «быте», и думать о величии страны, когда на всех лежит такая вина? Когда всех вскоре пронзит «понимание того, каким мучением и поруганием была жизнь, которую предложили нашим родителям, дедам и прадедам»? Как можно жить счастливо потомкам «палачей», когда, по словам Яна Рачинского, члена правления общества «Мемориал»: «До сих пор почти никто из виновных в расстрелах не был наказан, и важно хотя бы предать огласке их имена. Не столько для возмездия (оно уже явно запоздало), но чтобы в будущем участники таких преступлений понимали, что рано или поздно их внукам придется прятать глаза».

В общем, как говорил мамлеевский «мошка»-«шатун» Игорек: «Люди должны объявить поход против счастья… И тогда они увидят новые миры». Добавим – «дивные новые миры».

Поэтому и те, кто взрастил в своем сознании «шатунов», с отвращением смотрят на окружающий их русский мир. С ненавистью. Вспомните, что говорят представители антирусской российской интеллигенции о стране, о простом народе, об истории России. Но они и к себе относятся с такой же ненавистью. Не имея в России никаких притеснений или докук, они в непонятной им самим панике снедаемы страхом «шатуна» к простой реальности и бегут из страны как черти от ладана.

Психологически такое состояние их души сродни состоянию души террориста, основной мотив деятельности которого – невозможность совместного существования с окружающими, полное неприятие действительности, которую он жаждет уничтожить, но которая сильнее его. Террорист, будучи сам частью ненавистного ему мира, согласен погибнуть, в этом нет сомнения, то только вместе с миром и как его часть. Антирусская же российская интеллигенция также хочет разрушить окружающий ее «ненормальный», «дикий» русский мир, который пытается жить счастливо вопреки всему, но вместе с тем она хочет продолжения своего физического существования и не согласна на личную смерть.

Впрочем, и здесь ей не удается избежать суицида. Как террорист, погибая, уничтожает вместе с другими и себя как часть нетерпимого им мира, так и носитель «шатунов», поедая себя, свое мышление, уничтожает одновременно и окружающий его «мерзкий» мир, отказывая ему в праве на достойное существование.

Но русский народ своих «шатунов» все-таки укротил и «уложил спать». И тех, что связаны с Революцией 1917 года и Гражданской войной, и тех, что связаны с трагическими событиями 1929–1937 годов. Давно посадили на цепь «шатунов» своих революций французы и жители туманного Альбиона. Аналогично смогли бы сделать и немцы с «шатунами» Второй мировой, если бы оных постоянно не будили соседи и евреи.

И «знаменитый» пример г-на Эткинда, гордо и регулярно им демонстрируемый, с изображением на 500-рублевой купюре якобы не Соловецкого монастыря, а Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН) уже никого не беспокоит, что говорит как раз о закрытии вопроса о Сталине и репрессиях в душе русского народа. Это лишь г-н Эткинд и ему подобные всё пытаются прикрепить к ногам идущей вперед нации гири «духа горя». Это только в их душах не закрыты счета революции, что естественно для якобинцев. Истинную же цену и глубину что любимого купюрного примера Эткинда, что всей идеологии «бесконечного русского покаяния» – но уже в гротескном, смешном, уничтожающем всю их ценность варианте – продемонстрировал депутат Госдумы РФ от фракции ЛДПР Роман Иванович Худяков, нашедший уже не на 500-рублевой, а на 100-рублевой купюре гениталии у Аполлона.

Однако своими «шатунами» антирусская российская интеллигенция населить окружающий реальный мир не может, ибо это явление сугубое, эгоцентричное, суть которого есть мистическая бесконечная любовь к Себе. И форма этой любви не имеет значения. Будь то полное неприятие мира, как у мамлеевского «шатуна»-Пети, или полагание оного лишь источником сексуального удовлетворения, как у «шатуна»-Павла, или, напротив, отвержение мира, совершаемое путем самостийного оскопления, «потому что надоело», а не из-за «умствования», как у «шатуна»-Михея. Окружающий «шатуна» мир при этом становиться совершенно лишним. А значит, своего «шатуна» выпустить вовне просто нельзя. По сути, и некуда. Любовь к Себе и параноидальная несвязность «шатунов» с действительностью не дадут это сделать. Но и жить с «шатунами» невозможно. Страшно. Муторно. Они изгрызают душу человека-носителя, как тело издирает медведь-шатун.

Каков же выход для антирусской российской интеллигенции? Мнится ей, что если боль будет всеобщей, если боль разольется по всему обществу, если она станет обыденным явлением каждого, тогда личная боль притупится. Она уже не будет столь явной и невыносимой. Если у всех будут перекрыты пути к счастью, то и собственная твоя неспособность к нему уже не будет иметь никакого значения. Потому и мечется по миру антирусская российская интеллигенция в поисках успокоения. Но напрасны надежды. Не будет облегчения.

И возникает у Седаковой и ее единомышленников острая потребность в населении окружающего пространства «шатунами», произведенными каждым из нас.

Но оказывается, что ординарные люди – это другие существа. Они независимы от Седаковой. Они имеют свое «Я» и свободу воли, свободу выбора. Причем в их «Я» нет места для «шатунов». Как мамлеевский «шатун»-Павел «сопоставлял их (детей, а в нашем случае – мизинных людей. – М.О.) со своим сладострастием и впадал в слепую, инстинктивную ярость от этого несоответствия», так и наши «герои» впадают в дикую ярость, будучи не в силах ни повлиять, ни осознать, ни отрефлексировать всё, что есть «не-их-Я».

И выходит, что «шатуны» населяют отнюдь не сознание нквдшников и вертухаев и уж, конечно, не молчаливые массы населения, как думается г-же Седаковой. Эти, даже если представить себе крайний случай, не озабочены метафизикой, «духами революции» и «работой горя». Они жили тогда и живут ныне сегодняшним днем. Все рядовые обыватели, якобы усвоившие «подписку о неразглашении» и продолжающие «молчать» сегодня, как и в 37-м, погружены, даже растворены в текущей обыденной реальности, в заботе о прожитии каждого дня, в «прозе жизни». Они даже не рефлексируют сегодня по поводу того, что «завтрашний (день. – М.О.) сам будет заботиться о своем» (Мф. 6:34). Они просто в этом живут. У них нет завтрашнего дня, как наступления конкретного будущего, следующего за сегодняшним, проживаемым ныне мгновением. Именно потому Ольге Александровне и таким, как она, кажется столь важной «борьба за реальность», которую-де уничтожают власти. Но борьба за какую реальность? И за реальность ли?

V

Но, а если серьезно, то главное, на мой взгляд, – это просто назвать все вещи своими именами – этого будет вполне достаточно.

Денис Карагодин

Попробуем теперь проиллюстрировать наши несколько отвлеченные рассуждения конкретным жизненным примером. Вот Ольга Александровна Седакова в своем миланском выступлении говорит о «работе горя», которую проводит «молодой философ из Томска (почему из Томска, когда он уже два года является гражданином Литвы и там живет? – М.О.) Денис Карагодин. Он занялся архивными разысканиями обстоятельств убийства его прадеда, крестьянина <…> с тем, чтобы подать в суд на всех участников этого убийства, по цепочке – от палача-исполнителя до Сталина».

На собственном сайте Денис Валерьевич Карагодин так формулирует цель своих действий: «Привлечь к ответственности (в процессуальном порядке на основе актуального законодательства) всех лиц виновных и причастных к его убийству». Под словом «всех» в своих целях г-н Карагодин разумеет буквально всех, тотально всех.

Но ведь никого из них привлечь не представляется возможным «на основе актуального законодательства», поелику имеется в УК РФ ст. 24, а в ней в п. 1 сообщается, что «уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям», из которых в ч. 4 этого пункта называется, в частности, «смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего». Все подозреваемые по этому делу давно мертвы, прадед Карагодина реабилитирован еще в 1955 году. Тогда к чему это всё Карагодину?

Суть действий гражданина Литвы Карагодина можно охарактеризовать как частную вендетту против давно умерших людей, вынесенную на уровень публичного действа. Этакий эксгибиционизм. В противном случае вне публичности она полностью теряет свой смысл. Потому Денис охотно дает интервью немецким, норвежским и американским изданиям (последняя публикация – от августа 2017 года). Причем это не та сицилийская вендетта, когда ты лично встречаешься с врагом и убиваешь его, не касаясь детей и родных, отнюдь. Ведь там и риск есть для тебя, и честность в сражении необходима. И ты сам можешь стать жертвой. Даже более того, ты заранее знаешь, что если останешься жив, то наверняка тебя попытаются убить. Око за око, и зуб за зуб. Тут не то. Карагодин жаждет мести, но себя видит не палачом, не убийцей. Он выше этого. Он вне этого. Ведь и Федя Соннов из мамлеевских «Шатунов» не убийца, он не резал, а исследовал, пытался проникнуть в «другой мир».

Деятельность Карагодина напоминает перформанс, постановочное шоу с неограниченной длительностью, для него лично не просто безопасное и позволяющее поддерживать приличное существование, давать интервью, но, по большому счету, помогающее вылить вовне весь яд души, всю отстоянную там тьму, выпустить всех «шатунов», «ибо от избытка сердца говорят уста его» (Лк. 6:45). Сомневаетесь?

Вот слова Карагодина: «В отношении же водителей и машинисток скажу так. Мною установлен весь список водителей гаража Томского горотдела НКВД (включая и экспедитора «ЗК»), и на пару машинисток горотдела у меня тоже есть данные. Но это уже всё же скорее факультативная цель. Машинистку мы не “притянем” как соучастницу (хотя, если отработать почерк печатных машинок, сличить график смен и пр. – это возможно). Водителя же как соучастника “притянем” 100 процентов». Заметьте, человек выражает сожаление, что машинистку притянуть нельзя и радостно сообщает, что водителя он точно сможет отдать под суд.

В мире Карагодина виновны все – водитель «воронка», что вез арестантов, машинистка, что печатала приговор, уборщица, что наводила чистоту в кабинете, где печатали приговор, строитель, что строил тюрьму, где сидел его прадед, рабочий, изготовивший патрон, которым был убит родственник Дениса, осужденный, который валил лес, из которого потом сделали бумагу, на которой машинистка отпечатала приказ о расстреле… В общем, выходит вывороченный, превращенный в дурную бесконечность «мир, который построил Денис».

И здесь трагедия прадеда Карагодина, или, как настаивает Ольга Александровна Седакова, «работа горя» г-на Карагодина, превращается в фарс. Правда, в страшный фарс. Впрочем, ничего иного не может произойти, если пытаться серьезно претворить в жизнь предлагаемый параноидальным мышлением «шатуна» вариант. Это такое собственное «излечение» через заражение всех остальных.

Карагодин очень похож на тех «шутов»-«шатунов» из романа Мамлеева, которые на вопрос главного героя Соннова: «Для чего вы их убиваете?! Чего ищете?!» (в смысле убиваете зверским образом. – М.О.), – согласно отвечали: «Ничего не ищем… Мы получаем удовольствие… И ничего больше… Наслаждение… Наслаждение… Во-первых, ненависть к счастью, но это другое… Потом: они живые, а мы их – раз, и умерщвляем… Нету их… Значит, мы в некотором роде боги… У всех троих оживились личики и точно появились невидимые короны».

Карагодин – и судья, и адвокат, и почти палач. Он в своих фантазиях, похоже, исполняет роль бога. В его власти и карать, и миловать. Он назначает жертвы и далее поступает с ними по своему изволению: «Живите со спокойной душой, а главное – с чистой совестью. Ни я, ни кто-либо из моих родных или близких никогда не будет ни в чем Вас винить», – пишет он в письме внучке работника НКВД, «отпуская ей грехи».

И круг жертв Карагодина и аналогичных ему – весь мир. Весь мир ему должен, а поскольку мир его не видит и не слышит, поскольку мир не знает о своем долге Карагодину, то Карагодин ненавидит мир. И характеризует себя Денис как «человека, хотящего раз и навсегда обнулить всю эту бесконечную кровавую русскую баню. С этим должно быть покончено раз и навсегда».

Карагодин, как и Седакова, видит выход в полном уничтожении окружающего его русского мира – через экзорцизм, изгнание его духа, то есть всего русского, при оставлении одной лишь оболочки.

Антирусская российская интеллигенция не хочет изменения себя и своих товарищей, она требует изменений всех других. Антирусская российская интеллигенция – это судья! Все другие должны принять ее точку зрения и ее подход к жизни – потому как это единственный правильный путь

Мы знаем, что антирусская российская интеллигенция не хочет изменения себя и своих товарищей, она требует изменений всех других. Антирусская российская интеллигенция – это судья! Все другие должны принять ее точку зрения и ее подход к жизни – потому как это единственный правильный путь. Только они – седаковы, немцевы, карагодины etc. – обладают истиной и имеют право судить, требовать и направлять. Всем остальным не дано право голоса.

Ставится под сомнение не только право на жизнь других, но и, как мы убедились, право на смерть… Право на память… Но мы же, вроде, «Мемориал»! Сохраняем память, вроде бы? Только об этом и твердим. И г-н Эткинд о том же пишет. Или «Мемориал» заботится о памяти так же, как «Министерство правды» из романа Оруэлла заботилось о правде? Воистину: «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб». И далее: «Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья идет валяться в грязи» (2П. 2:19, 21-22).

Вот и выходит, что «шатуны» в России в наличии только у ментальных соратников г-жи Седаковой. Мир их «шатунов» – это мир монстров-симулякров: «миллионов расстрелянных в 1937 году», «десятков миллионов узников ГУЛАГа», «миллионов высланных в Сибирь с Украины и из Прибалтики», «миллионов изнасилованных немок», «сотен тысяч расстрелянных в Куропатах», «миллионов оставшихся непогребенными и репрессированных, возвратившихся, как зомби, не вполне ожившими мертвецами».

Но общество не готово принять мир «шатунов» как нормальность, как оно не готово было в свое время прочесть роман Мамлеева. Ибо тогда «шатуны» были уже загнаны в подполье мышления, где им самое место. Не то теперь. И вот наши «герои» стремятся заразить физический реализм окружающего их нашего реального мира поедающим их самих метафизическим реализмом «шатунов».

Оттого-то и кончается выступление Ольги Александровны чуть ли не припадком. Этаким экзальтированным, истерическим кредо: «Приблизительно эту веру можно определить так: организованное и ничем не ограниченное насилие над человеком недопустимо и ничем не может быть оправдано; жестокость во имя чего бы то ни было нам ненавистна; жизнью человека никому не позволено пренебрегать. Вот это настоящее, не придуманное, не устроенное по приказу единение людей».

Истерика? Это хорошо. И нам уже не так страшно от «шатунов». Мы уже не отводим глаз от них. Ведь если поименовать верно предмет, то он ручным становится. Имя их нам теперь известно – «шатуны». И нежить уже не нежить, и морок мертвецов истаивает…

Ибо права Ольга Александровна: «Увиденность вещей такого рода и есть суд над ними. Они существуют, пока не увидены. Пока от них отводят глаза – или преднамеренно видят только их фрагменты, которые всегда можно вписать в какие-то другие конфигурации. Но если видно всё – тогда мене, текел, фарес. Ты взвешен на этих весах».

И вот «шатуны» определены, названы и взвешены… И каждый «чувствует странное облегчение, тот самый пресловутый катарсис». Рассвет.